-

プレマックの原理とは?心理学の意味や日常の具体例をわかりやすく解説

プレマックの原理とは「低頻度で起こる行動の直後に、高頻度で起こる行動をさせると、低頻度の行動が増える」というものです。行動の自発頻度の差を利用しています。 そ... -

三項随伴性(ABC分析)とは?心理学の意味・具体例をわかりやすく解説

三項随伴性とは、「ある刺激のもとで、ある行動をすると、ある結果をもたらす」という関係を表した心理学用語です。 行動分析学において、この三項随伴性はとても重要な... -

自己効力感(セルフ・エフィカシー)とは?意味・具体例・高める方法を解説

自己効力感(セルフ・エフィカシー)とは、「自分ならうまくできる」という信念や確信を意味する心理学用語です。 自己効力感が高い人は「自分ならできる」と考え、低い... -

心理学の強化とは?正の強化・負の強化などの具体例もわかりやすく解説

心理学の強化とは、「行動の頻度を高める原理や手続き」を意味する用語です。正の強化・負の強化など、行動が強化する仕組みを説明するときに使われます。 しかし具体例... -

コンプレックスとは?心理学の本当の意味・種類・克服法を簡単に紹介

コンプレックス(complex)とは、劣等感の意味で使われがちで、日常会話でもよく用いられる言葉です。しかし一般的な使い方と、本当の意味は異なります。 そこで今回は... -

単純接触効果(ザイオンス効果)とは?意味や事例をわかりやすく解説

単純接触効果(ザイオンス効果)とは、ある刺激に繰り返し接触することで、その刺激に対してポジティブな評価をもってしまう現象のことです。 たとえば学校や職場で、「... -

クーリッジ効果とは?心理学の意味・実験例・名前の由来を簡単に解説

クーリッジ効果とは、「同じメスとの交尾に飽きても、違うメスを見つけると性欲が回復する」という心理学用語です。実はアメリカ大統領の名前が由来になっています。 そ... -

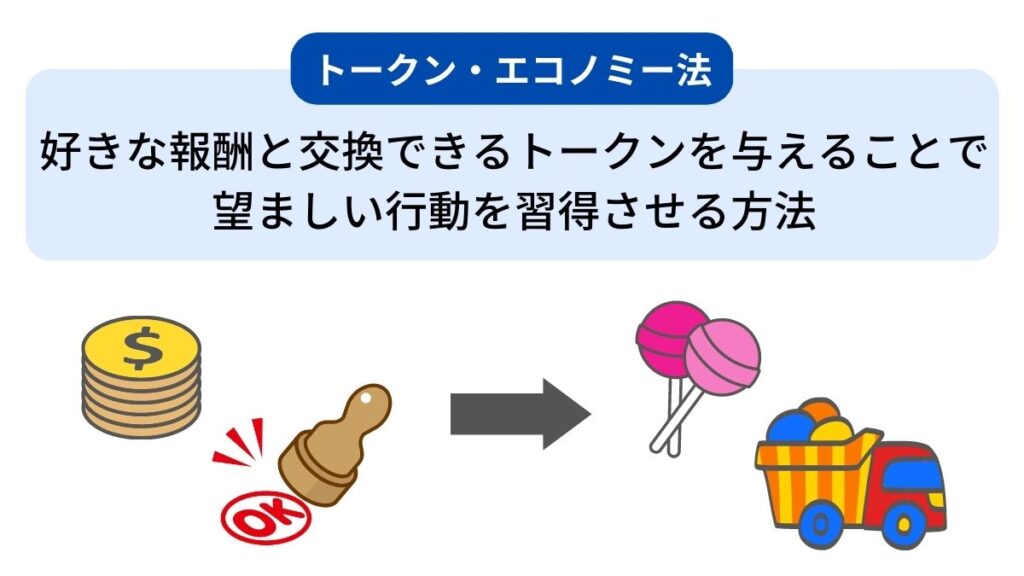

トークン・エコノミー法とは?具体例やメリット・デメリットを簡単に解説

トークン・エコノミー法とは、「好きな報酬と交換できるトークン(シールなど)を与えることで、望ましい行動を習得させる方法」です。主な対象は子どもですが、注意点... -

スタンフォード監獄実験とは?実験内容・結果・その後をわかりやすく解説

スタンフォード監獄実験とは、監獄の空間を再現して「環境が行動に影響を与えるか」を研究したものです。権力を持った人間の変化が特徴的ですが、実験結果に対する批判... -

マシュマロ・テストとは?実験は嘘・真実?やり方と自制心について解説

マシュマロ・テストとは、子どもの自制心を調査した実験のことです。マシュマロを我慢できるかによって「その後の人生で成功するか」を推測できますが、注意点もありま...