心理学本のおすすめ38選【2025年7月更新】人気ベストセラーや初心者向けでわかりやすい名著も

心理学本には、名著と呼ばれるような人気ベストセラーが数多くあります。日常生活に応用できる内容もあり、興味を持つ人も増えているのが特徴です。 たとえば人間関係に...

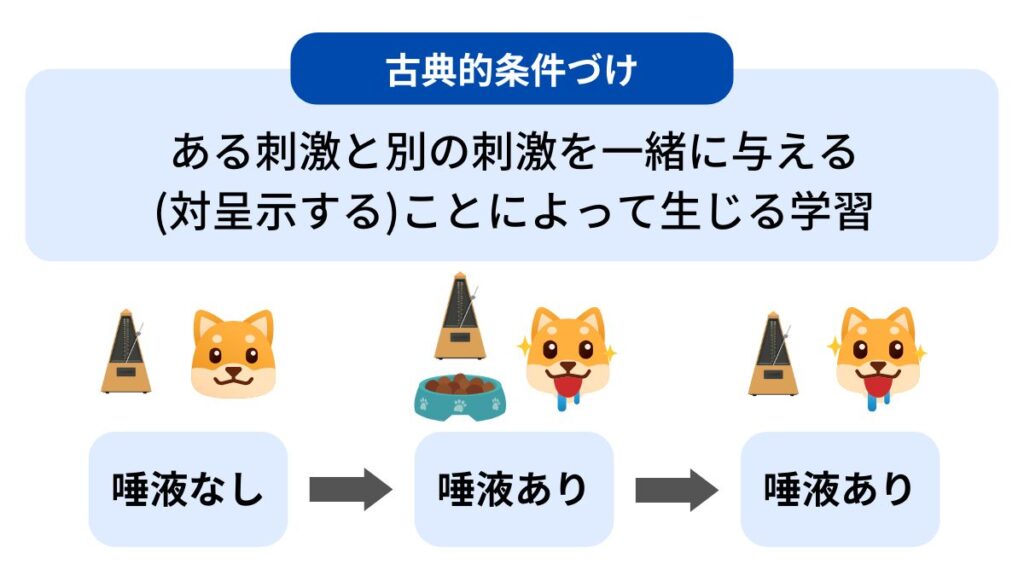

パブロフの犬とは?意味・実験内容・仕組みをわかりやすく解説

パブロフの犬とは、条件反射のもとになった実験のことです。 「メトロノームを鳴らす→犬にエサを与える」という行動を繰り返すと、犬がメトロノームの音を聞くだけで、...

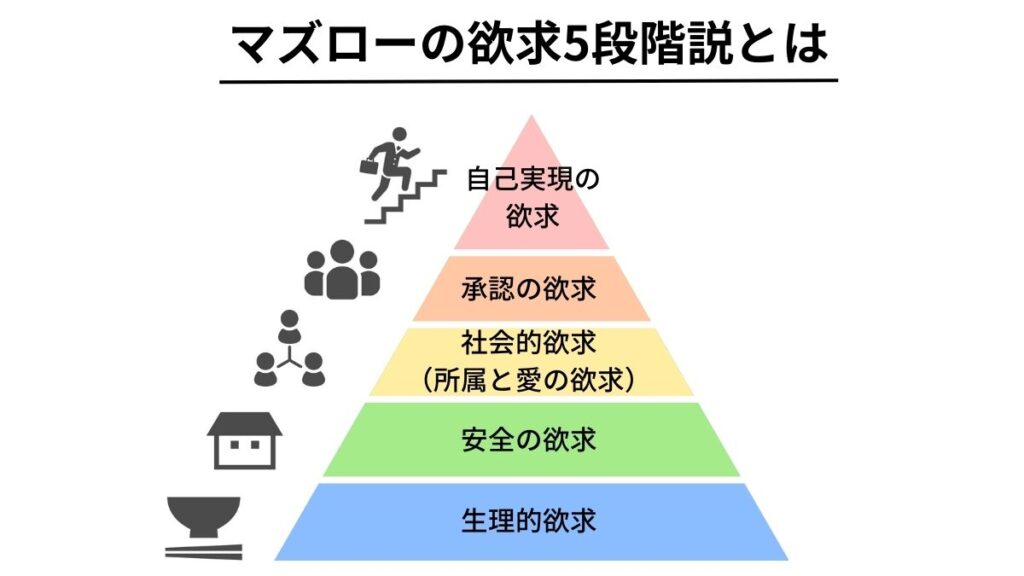

マズローの欲求5段階説とは?自己実現理論を階層ごとに分けて簡単に説明

マズローの欲求5段階説とは、人間の欲求を5つの階層に分けた理論です。 下から「生理的欲求」「安全の欲求」「社会的欲求(所属と愛の欲求)」「承認の欲求」「自己実現...

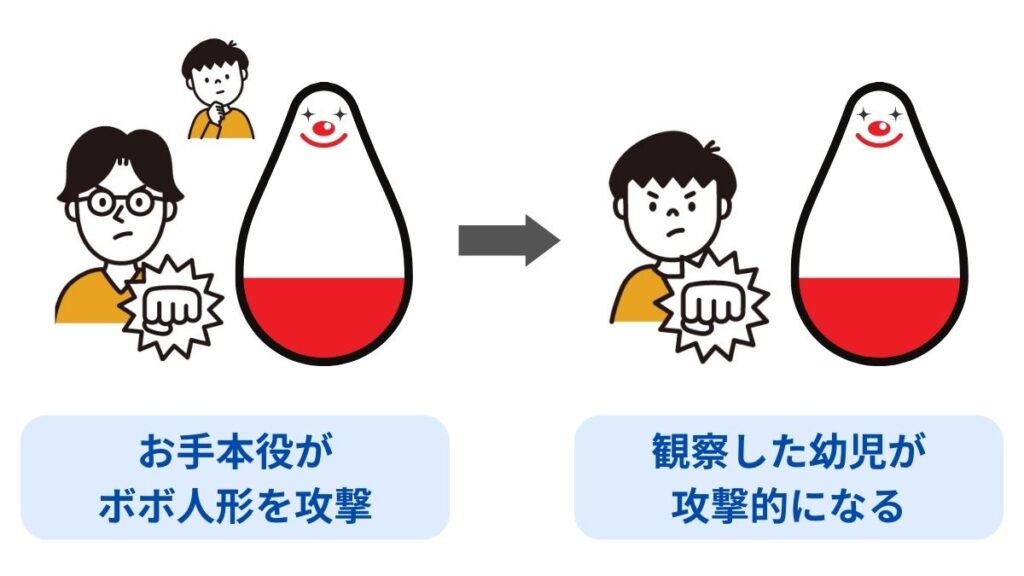

ボボ人形実験とは?バンデューラが行った実験内容・結果を簡単に解説

ボボ人形実験とは、「幼児の観察学習(モデリング)に関する実験」のことを意味します。実験で使われたビニール人形をボボ人形と呼ぶことから、この名前がついています...

古典的条件づけとは?具体例や学習の仕組みをわかりやすく説明

古典的条件づけとは、「ある刺激と別の刺激を一緒に与える(対呈示する)ことによって生じる学習」のことです。動物や人間に見られる、情報処理のメカニズムともいえま...

アルバート坊やの実験とは?内容・結果・その後をわかりやすく説明!

アルバート坊やとは、恐怖条件づけの実験対象となった乳児のことです。 乳児に対して「鉄棒をハンマーで叩いて、音を鳴らしてから白ネズミを見せる」という行動を繰り返...

スタンフォード監獄実験とは?実験内容・結果・その後をわかりやすく解説

スタンフォード監獄実験とは、監獄の空間を再現して「環境が行動に影響を与えるか」を研究したものです。権力を持った人間の変化が特徴的ですが、実験結果に対する批判...

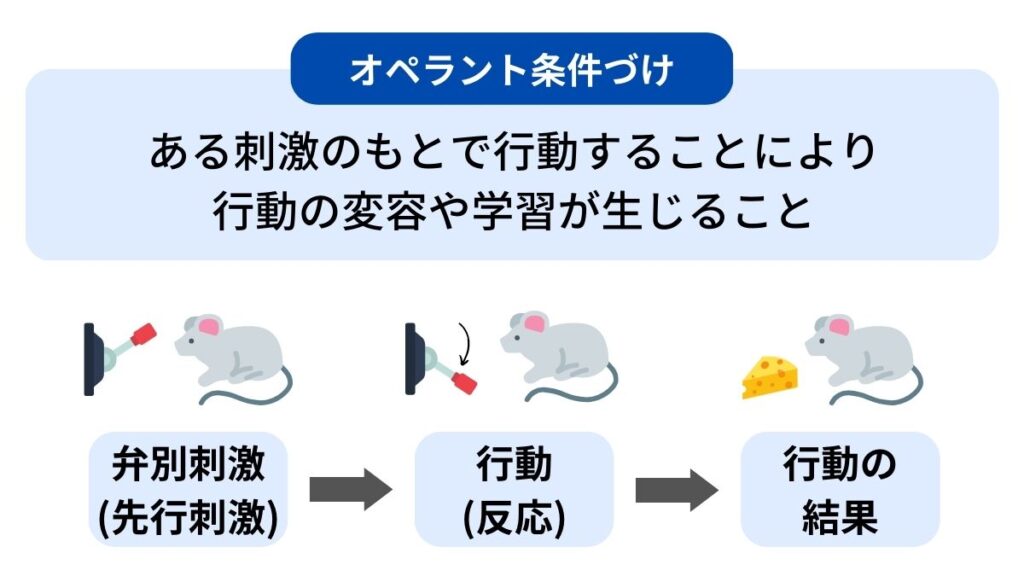

オペラント条件づけとは?具体例や学習の仕組みをわかりやすく説明!

オペラント条件づけとは、「ある刺激のもとで行動することにより、行動の変容や学習が生じる」という理論です。道具的条件づけとも呼ばれています。 人間や動物は、この...

ストレスが限界に達した時に出る症状は?社会人・高校生・中学生の限界サイン

国立保健医療科学院のライフイベント法とストレス度測定を見ると、人は環境の変化や人間関係など、さまざまなことでストレスを感じているのがわかります。 そしてストレ...

観察学習(モデリング)とは?心理学の意味・特徴・具体例を簡単に解説

観察学習とは、「他人(モデル)の行動を観察・模倣するだけで学習が成立すること」を意味する心理学用語です。モデリングとも呼ばれています。 観察学習は、バンデュー...

アンガーマネジメント本のおすすめ7選!人気ベストセラーや子育て・夫婦関係に役立つ入門書も

怒りの感情をコントロールする「アンガーマネジメント」。子育て・ビジネスにも活用でき、人間関係の改善にもつながることから、注目を集めています。 しかしアンガーマ...

犯罪心理学本のおすすめ5選!初心者向けの入門書やしっかり学べるテキストも

犯罪心理学とは、犯罪行為や犯罪が起こる原因などを研究する心理学のことで、事件の捜査にも活用されています。ドラマや映画をみて、興味を持ったという人もいるでしょ...

自己啓発本のおすすめ25選!人気名著・ベストセラー本など有名な書籍を紹介

自己啓発本には、名著と呼ばれるような人気ベストセラーが数多くあります。考え方を学ぶことでに、新しい気づきを得られるのが特徴です。 また成功するためのコツや、人...

ACT(アクセプタンス&コミットメント・セラピー)本のおすすめ3選!

ACT(アクト)とは「アクセプタンス&コミットメント・セラピー」の略で、新しい心理療法としても注目されています。 ただACTの本を探してみると、内容が専門的で難...

心理学統計本のおすすめ5選!苦手意識のある人でもわかりやすい入門書や試験対策本も

心理学の研究をしたい人や、公認心理師を目指す人にとっては避けられない「心理学統計」。その計算は複雑で、苦手意識がある人も多いでしょう。 勉強するにしても、心理...

心理学の教科書におすすめのテキスト14選!大学で使われているものや定番の参考書も

心理学の教科書のようなテキストを探している理由は、人によってさまざまです。基本的な知識を学びたい人もいれば、試験対策のために使いたい人もいると思います。 大学...

心理学の防衛規制とは?種類・具体例・覚え方をわかりやすく解説

防衛機制(defense mechanism)とは、「自我を守ろうとする無意識的な心の働き」を意味する心理学用語です。 防衛機制には、抑圧・投影・反動形成など、種類が多くあり...

社会心理学本のおすすめ7選!初心者向けの入門書やベストセラー本も

社会における個人の心理・行動を研究する「社会心理学」。学校や企業などでも活用されており、社会心理学の知識を持っていると、日常生活でも役立ちます。 しかし社会心...

プロセス・ロスとは?心理学の意味・具体例・原因をわかりやすく解説

プロセス・ロスとは、「複数人が集まるとかえって効率が悪くなり、生産性が下がること」を意味する心理学用語です。 一般的に集団作業は、個人よりも効率が良くなると思...

セルフ・ハンディキャッピングとは?意味・具体例・種類をわかりやすく解説

セルフ・ハンディキャッピングとは「自分から不利になる状況を作り出すこと」を意味します。失敗しても言い訳できるようにして、自分自身が傷つくのを守ることが目的で...